富岡でのこと

富岡で起こったよしなしごとも書き留めることにいたしました。

今日は5月3日。ゴールデンウィークです。

買い物しようと車を出したら、富岡ICまで大渋滞! すごいです……

連休中はすごいよ、とは聞いてましたが、これが観光地に住むということなのですね。

なので私のうちから富岡製糸場へとは逆方向になる方面へと買い物に出掛けました。

地元富岡甘楽で取れたお野菜やお肉が売っているお店です。

以前に来た時に買った豚肉が安くて美味しかったので今日もそれを買おうと。

残り1パックだけになっていたお肉を持ってレジに行きましたら、レジのお姉さんが

「これ、今日もう賞味期限が切れちゃうけど」

と。

「あ、冷凍しとくので大丈夫かなと」

とお返事しましたら

「半額にするね」

って✨

嬉しかったので

「ありがとうございます、助かります」

と伝えましたら、笑顔で少し会釈なさって。

よそから来た私にとって、こういう時に富岡の良さを感じます。

オマケしてくれたからじゃないですよ。

もちろんそれも嬉しいのですが、お姉さんの反応が、控えめで品があるのです。

富岡の方とお話しすると、昔ながらの日本人の良さを保ち続けている方が多いなぁとしみじみ感じます。

今日は5月3日。ゴールデンウィークです。

買い物しようと車を出したら、富岡ICまで大渋滞! すごいです……

連休中はすごいよ、とは聞いてましたが、これが観光地に住むということなのですね。

なので私のうちから富岡製糸場へとは逆方向になる方面へと買い物に出掛けました。

地元富岡甘楽で取れたお野菜やお肉が売っているお店です。

以前に来た時に買った豚肉が安くて美味しかったので今日もそれを買おうと。

残り1パックだけになっていたお肉を持ってレジに行きましたら、レジのお姉さんが

「これ、今日もう賞味期限が切れちゃうけど」

と。

「あ、冷凍しとくので大丈夫かなと」

とお返事しましたら

「半額にするね」

って✨

嬉しかったので

「ありがとうございます、助かります」

と伝えましたら、笑顔で少し会釈なさって。

よそから来た私にとって、こういう時に富岡の良さを感じます。

オマケしてくれたからじゃないですよ。

もちろんそれも嬉しいのですが、お姉さんの反応が、控えめで品があるのです。

富岡の方とお話しすると、昔ながらの日本人の良さを保ち続けている方が多いなぁとしみじみ感じます。

PR

織物参考館”紫”に行ってきました。

【織物参考館”紫”】

桐生市にある織物参考記念館は、いろんな機織りを見ることができます。

まず最初は、古代の織り方です。

なるほどこれは大変そうです。

石で糸のテンションを保つので、糸自体も丈夫でないといけませんし、つまり分厚い布しか織れないということなのですね。

これは座って織るものです。なんだか和風と言うか日本的な感じがしていいですねぇ。

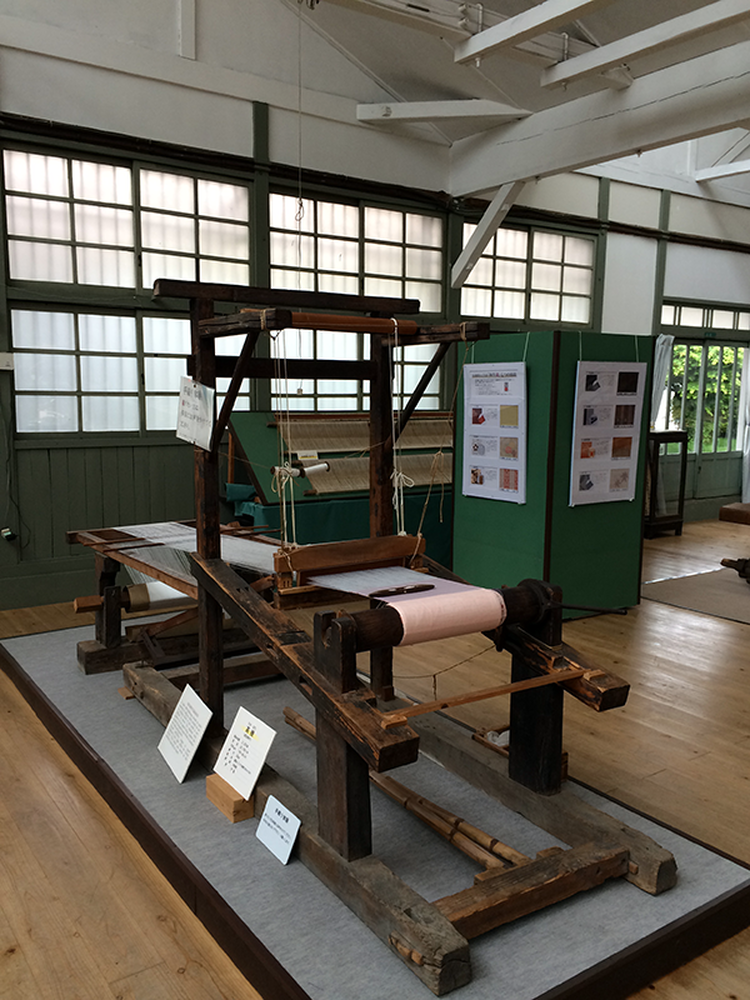

そして高機です。大きいですね~。機を織るには広いおうちが必要ですね。

そんな高機よりも大きなものが、ここには展示してあります。

じゃーん✨

なんと、3人で一緒に織るんです。

だって端から端まで、一人じゃ手が届かないから……。

これを織っているところを実際に見てみたいものです。

こちらではこのような貴重な機織りや糸繰りの機械だけではなく、蚕さんの種類や蚕具の展示、世界各国の様々な繊維、そして藍染や草木染も見ることができます。

機織りの体験と藍染の体験も楽しめるそうです。

私もさわりだけですが、機織りをさせていただきました。

私も機織り、やってみたいなぁ。

桐生市にある織物参考記念館は、いろんな機織りを見ることができます。

まず最初は、古代の織り方です。

なるほどこれは大変そうです。

石で糸のテンションを保つので、糸自体も丈夫でないといけませんし、つまり分厚い布しか織れないということなのですね。

これは座って織るものです。なんだか和風と言うか日本的な感じがしていいですねぇ。

そして高機です。大きいですね~。機を織るには広いおうちが必要ですね。

そんな高機よりも大きなものが、ここには展示してあります。

じゃーん✨

なんと、3人で一緒に織るんです。

だって端から端まで、一人じゃ手が届かないから……。

これを織っているところを実際に見てみたいものです。

こちらではこのような貴重な機織りや糸繰りの機械だけではなく、蚕さんの種類や蚕具の展示、世界各国の様々な繊維、そして藍染や草木染も見ることができます。

機織りの体験と藍染の体験も楽しめるそうです。

私もさわりだけですが、機織りをさせていただきました。

私も機織り、やってみたいなぁ。

組紐を作ってみました。

シルクを使った雑貨小物を作ってみよう。

ということで、組紐づくりにチャレンジしました。

今回は【ハマナカ】さんの組ひもプレート(平組)を使用しました。

↑ これです。

真ん中から糸が出ています。

使い方はざっくりいうと

①糸を番号順に移動させる

以上です。

とっても簡単に作れます。プレートも文字も大きいので、小さな子供さんからおばあちゃんまで楽しめる便利アイテムです。

で、作ってみました。

1つのプレートで何種類の組み方ができます。

今回は練習ですので、綿の糸で作りました。

作り方は簡単なのですが、キレイに作るのは難しかったです。

紐を組むときに、同じ強さで糸を引っ張らないといけないのですが、その手加減が難しいのです。

私の作ったへたっぴな組紐のアップの写真をご覧ください。

紐がキツイところは模様が詰まってしまったり、組紐自体の太さが縮んでしまったり。

同じような調子で模様が出ないのです。

ちなみに初めて編んだ私がかかった時間ですが、

・根付程度の長さで1時間ほど

・ブレスレットになる長さで5時間ほど

でした。

ワークショップで組紐づくりができれば…と思ってましたが、作るものや材料の紐の太さを調整して、短時間で根付ストラップや指輪づくりがちょうどよい所要時間かもしれません。

富岡製糸場のおカイコさんを見てきました。

富岡製糸場では、生きて動くカイコさんを見ることができます。

私も見てきました!

カイコさんにはまだ寒い季節だからか、動きはいつもよりのんびりですけれど、こうやって大きさの違いを見れるのはいいですねぇ。

このカイコさんの展示は、同じく富岡市の地域おこし協力隊員である佐藤さんの尽力で叶ったものです。

カイコさん、お勤めご苦労様です✨

猫カフェならぬ、カイコカフェってのも、いいなぁ……。

【本】蚕の城

【蚕の城 明治近代産業の核】 馬場明子 著

2015年発行の本ですので、新しい情報がたくさんあります。

・今も風穴を使って蚕種を保存

⇒停電で冷蔵庫がダメになってしまうケースを考え、リスク分散されているそうです。

・意外に、冷蔵庫より風穴のほうがいい

⇒湿度があるので蚕種(水分を多く含む)にとって快適な環境。しかも空気が循環しているので雑菌が少なくカビが生えづらい。そのため孵化する確率が高い。

・田中義麿設計の蚕室では、朝6時30分、11時、4時30分、夜の10時30分、夜中の2時30分の5回、桑をあげていたそうです。

・幻の強健性品種「万家」と繭質有料の品種「満鉄一号」の行方が気になります。

・クワコとカイコのかけあわせ第一世代はすべてクワコの遺伝子が優性になるそうです。

・日本錦:田中義麿博士が九大につれてきたカイコで、九大において変異種を分別する際の「標準カイコ」となっているとのこと。ほぼ同時期に同経緯で九大に来たカイコに「千代鶴」がいる。

・綿蚕(ワタコ):複数のカイコが同一の繭を作ることが多い品種。真綿用のカイコ。

2015年発行の本ですので、新しい情報がたくさんあります。

・今も風穴を使って蚕種を保存

⇒停電で冷蔵庫がダメになってしまうケースを考え、リスク分散されているそうです。

・意外に、冷蔵庫より風穴のほうがいい

⇒湿度があるので蚕種(水分を多く含む)にとって快適な環境。しかも空気が循環しているので雑菌が少なくカビが生えづらい。そのため孵化する確率が高い。

・田中義麿設計の蚕室では、朝6時30分、11時、4時30分、夜の10時30分、夜中の2時30分の5回、桑をあげていたそうです。

・幻の強健性品種「万家」と繭質有料の品種「満鉄一号」の行方が気になります。

・クワコとカイコのかけあわせ第一世代はすべてクワコの遺伝子が優性になるそうです。

・日本錦:田中義麿博士が九大につれてきたカイコで、九大において変異種を分別する際の「標準カイコ」となっているとのこと。ほぼ同時期に同経緯で九大に来たカイコに「千代鶴」がいる。

・綿蚕(ワタコ):複数のカイコが同一の繭を作ることが多い品種。真綿用のカイコ。

ブログ内検索

プロフィール

最新記事

P R